決して安くはない塗装工事を行ったのに、塗って間もなく塗膜(塗料の膜)が剥がれてしまった・・・ こんなことは絶対に避けたいですよね。

塗膜の剥がれには下塗材、中塗材、あるいは上塗材を塗り終わった後の塗料の「乾燥」が大きく関わっているのですが、「塗料の乾燥」というのは一般の方にはなかなかわかりにくいものです。 実際に塗料の乾燥というものは塗装のプロでも難しいもので、「完全に乾燥した」と判断が行えるまでには相当な経験が必要です。

ではなぜ、塗料の乾燥の把握は難しいのでしょうか。

実は、塗料を乾燥させるという行為には、溶剤塗料や水性塗料といった塗料の種類や気温、湿度、風通し、日向日陰といった要因が複雑にからみあって、 その時その時での正しい判断が必要とされるからです。

塗料を完全に乾燥させれば塗膜が剥がれることは避けられます。 塗膜の剥がれが避けられれば、塗り替えは成功してキレイなお家に生まれ変わります。

この記事では、塗料の乾燥までのメカニズムやかかる時間、やってはいけない注意事項などを解説しています。

外壁の塗り替えをお考えの方はご参考にしていただき、ぜひ美観が長期間保たれるお家の塗り替えへつなげてください。

“塗料”と“乾燥”の関係性

塗料は乾燥しないと本来の性能が発揮されない

近年、塗料にはさまざまな性能(耐候性、遮熱性、防水性、防汚性など)が備わっているのが主流となりました。しかし、塗った瞬間にその性能が発揮されるかというとそうではないのです。

実は塗料の性能は、塗料を塗った後、塗料の中の溶剤や水が乾燥することにより塗膜(塗料が固まってできた膜)となり、建物を保護します。

ですので、塗料がしっかり乾燥して塗膜となっていなければ、塗料本来の性能が発揮されないのです。

塗料が乾燥するまでのメカニズム

塗料はどのように乾燥し、塗膜になるのでしょうか?

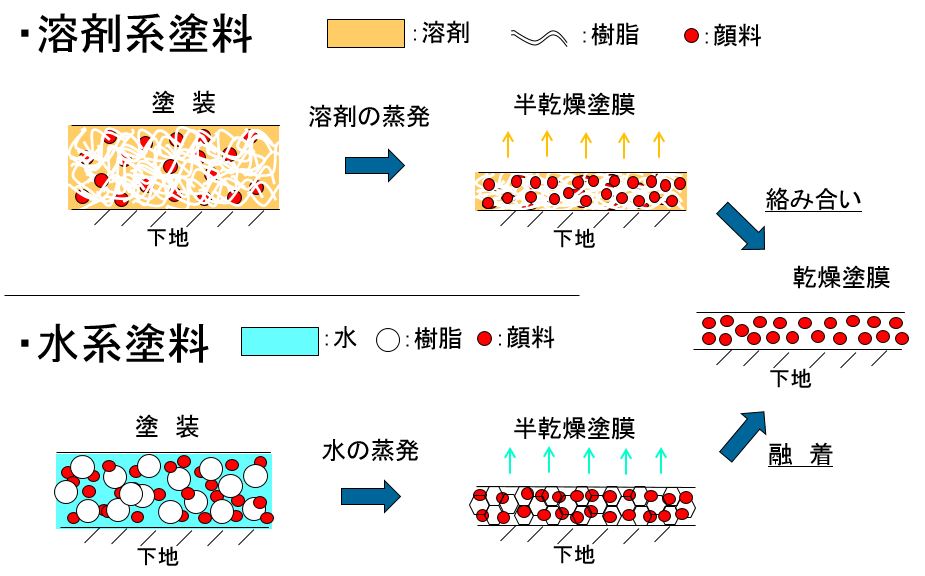

塗料には大きく分けて水性塗料と溶剤塗料があります。

水性塗料は水と樹脂(塗膜を形づくる主体となる原料)と顔料(塗膜に色を着ける)と呼ばれるものからできており、

溶剤塗料の場合は有機溶剤(塗料にするまでの溶媒)が水の代わりとなり、そしてその塗料中の溶媒(水や有機溶剤)が蒸発し、乾燥硬化していきます。

また2液タイプの塗料では、乾燥しながら反応硬化し、塗膜を形成します。

下図のようなイメージを持っていただくとわかりやすいでしょう。

塗料が完全乾燥し、塗膜が完成するのにかかる時間

塗膜が完全にできあがるまで約2週間はかかります。また塗料の乾燥には段階があります。下記の表をご覧ください。

【塗料が乾燥するまでの流れ】

| 名称 | 状態 | 塗装してからその状態になるまでにかかる時間(目安) |

|---|---|---|

| 指触乾燥 | 指の腹が塗膜にかるく触れたとき、指に塗料が付着しない状態。 この程度の状態では安心して塗り重ねはできない。 | 1~2時間 |

| 半硬化乾燥 | 塗膜を軽くこすった際に、擦り跡がつかない程度に乾燥している状態。 塗り重ねをして大丈夫。 | 数時間~翌日 |

| 硬化乾燥 | 指の腹で塗膜を強く圧した時、塗膜に指紋がつかない状態。 塗膜内部の乾燥反応は大部分終了している。 | 約1週間 |

| 完全乾燥 | 塗膜内部の乾燥反応が完全に終了した状態。 | 約2週間 |

上記が乾燥までの流れですが、塗料の種類、季節、温度、湿度、風通し、日向日陰によって乾燥速度は変動します。そのような観点から見た乾燥時間の比較をわかりやすく一覧にしてみました。

【さまざまな観点から見た乾燥時間の比較】

| 乾燥時間 | 季節 | 天気 |

|---|---|---|

| 比較的短い | 夏 | 晴れ |

| 普通 | 春・秋 | 曇り |

| 比較的長い | 冬・梅雨 | 雨 |

外壁塗装はその名の通り、外で行われるものです。外気温が低くなれば、その分乾燥速度も遅くなります。ですから、夏場は乾燥が比較的早く、冬場は遅くなります。梅雨の時期も冬場と同じく湿度が高いため、乾燥速度が遅くなります。

また、冬場は気温が低すぎると外壁塗装そのものが行えませんし(5℃以下は施工ができない目安※)、梅雨時期は雨が降ったり、湿度が高すぎたりするとこちらも外壁塗装が行なえません(85%以上が目安※)。よって、その分工期が伸びてしまうことも多々あります。

また、塗料の乾燥時間は、塗料の種類によっても変わってきます。大きく注意すべき点は2点あります。

まず一般的に、水性塗料より溶剤塗料の方が乾燥が早いです。

理由としては、水性塗料は水分が蒸発することによって塗膜をつくるため、低温だと溶剤塗料以上に極度に乾燥が遅れることがあるからです。では、溶剤塗料を選べばいいのではないか、と思われる方もいるかと思いますが、溶剤塗料には成分としてシンナーが入っている為、塗装時に火災への配慮(火気厳禁)、人体や環境への悪影響という難点もあります。何に重点を置くか考えるべきなのです。

次に水性でかつ弾性塗料の場合、乾燥により時間がかかる場合が多いです。そもそも弾性塗料はどのようなものかというと、弾力性のある塗膜で外壁のひび割れにも切れにくくするために使用されることが主なので、塗膜に厚みをもたせることが必要です。よって、内部まで完全乾燥するのに時間がかかるのです。

※塗料メーカーによって基準が多少変動しますので、使用する塗料メーカーのパンフレット等で都度ご確認ください。

次の記事では、塗料の乾燥までのメカニズムやかかる時間、やってはいけない注意事項などを解説しています。ぜひ、ご覧ください。